Gli anniversari non si celebrano, si studiano

Breve premessa: questo articolo è scritto senza ausilio dell’Intelligenza Artificiale. È piuttosto frutto di un’Ignoranza Naturale, accompagnata dalla consapevolezza di non sapere nulla e dalla perenne esigenza di volerne sapere di più.

Detto questo, saltano agli occhi gli annunci e gli inviti di queste settimane e mesi per le “celebrazioni”, in taluni casi per i “festeggiamenti” del settantesimo anniversario dell’accordo italo-tedesco sul reclutamento di manodopera, noto anche come „Anwerbevertrag“.

La domanda è questa: ma cosa c’è da festeggiare e da celebrare? La triste ricorrenza di quando due Stati trovarono un accordo sulla pelle dei lavoratori?

Nel 1955, Germania e Italia sembrano essersi detto: “A me manca manodopera di scarso livello, dopo che i miei uomini, tornati dalla guerra o ancora prigionieri in Russia, sono pochi e mezzo sciancati. A me, invece, manca il lavoro e i disoccupati cominciano a dare fastidio, buttandosi tra le braccia del Partito Comunista. Bene. Facciamo l’accordo!”.

Ho letto da qualche parte che “Gli anniversari non si celebrano, si studiano!”

E questa mia interpretazione del pensiero socioeconomico, alla base dell’accordo del ’55, non è certo frutto di studio e non sarà andata proprio così, ma il succo della questione rimane: una Germania postbellica in crescita e con capitali bramosi di espansione, che arrancavano nel trovare uomini e donne necessari per mantenere in moto una colossale produzione, a fronte di un’Italia con un meridione cronicamente ridotto con le pezze ai fondelli, afflitto da analfabetismo, mortalità infantile, addirittura fame e … disoccupazione!

L’accordo sul reclutamento della manodopera tra Italia e Germania si sarebbe dovuto chiamare più onestamente “Accordo Italo-tedesco per il Meridione d’Italia e alcune zone depresse del Settentrione”.

Non era trascorso nemmeno un secolo dalla guerra tra Piemonte e Regno delle Due Sicilie, al cui seguito il Mezzogiorno era ridotto letteralmente alla fame. Il risultato? La prima emigrazione di massa! Tra il 1876 e il 1915 circa 14 milioni di italiani lasciarono il Paese.

Poi la Prima guerra mondiale, poi la Seconda e, non tanto stranamente, il fenomeno si ripeteva inesorabilmente. L’Italia unita, e ora repubblicana, non era in grado di sanare la sua parte più malata: il Meridione.

Nel 1955, anno dell’Accordo Italo-tedesco sul reclutamento della manodopera, la Legge fondamentale e fondativa della Repubblica italiana, la Costituzione, approvata il 22 dicembre 1947, aveva appena otto anni e doveva essere ancora accompagnata per mano prima di rendersi autonoma, accettata, normale per tutti.

I pericoli di quel periodo? Gli estremismi. La fame del Meridione, e i gravi disagi in alcune zone del Settentrione come il Friuli, creavano mostri pericolosi per la giovane Italia Repubblicana. Il separatismo in Sicilia, la nostalgia del “Duce” da un lato e il Marxismo Leninismo dall’altro, con un Partito Comunista Italiano affascinato dal volto umano di Nikita Krusciov, dopo la morte del burattinaio Mangiafuoco, in arte Josif Stalin.

Una pentola a pressione senza valvola di sfogo. Ed è qui che il Governo dell’epoca, democristiano fino al midollo e guidato dal siciliano Mario Scelba, fece un atto esemplare di “Realpolitik”: questa gente deve uscire dal Paese prima che salti tutto in aria.

Per salvare la Costituzione, la Costituzione fu piegata quasi fino alla frattura.

L’articolo 1 della Costituzione Italiana sancisce, infatti, che „L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro“ e che „La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione“.

Con l’accordo fu sancita la negazione del primo obbligo costituzionale che è la “fondazione sul lavoro” di una nazione ora dichiaratamente incapace di offrire pane e lavoro a buona parte dei propri cittadini.

La seconda, e gravissima negazione costituzionale dell’accordo del ’55, toccava proprio la base della Democrazia: la sovranità popolare.

Una volta mandati all’estero, infatti, questi cittadini furono praticamente esclusi dall’esercizio della “Sovranità popolare”. Chi andava più a votare? Quale emigrato in Germania poteva mai più interessarsi della vita politica, civile, amministrativa del proprio Paese? Lontano dagli occhi, lontano dal cuore e… dalle urne elettorali della “Madre Patria” e così sia! Amen.

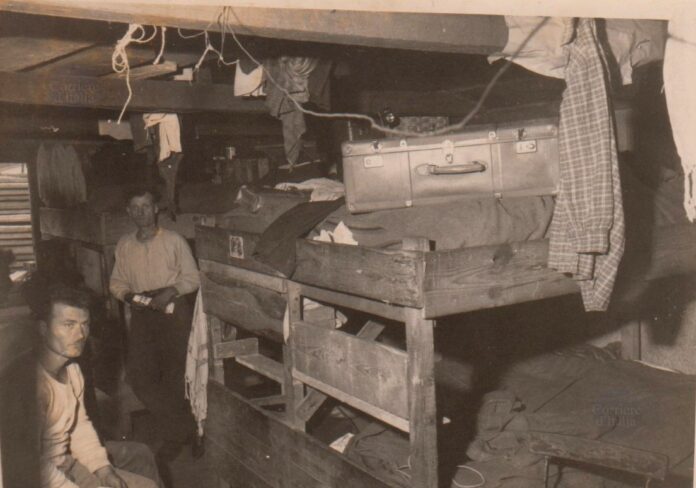

E, a proposito di Amen. Furono i preti italiani a prendersi cura di questi uomini, soli ed emarginati, appena arrivati in Germania. Nella mia pubblicazione del 2016 “Cinquant’anni della Missione Cattolica Italiana a Francoforte sul Meno” sono raccolte le testimonianze dei primi missionari in Germania come Don Aldo Casadei e Don Silvano Ridolfi. Racconti che fanno accapponare la pelle sulle condizioni di vita di questa gente, di quelli che furono l’oggetto vivente di questo Accordo Bilaterale.

Myriam Gigliotti (L’accordo italo – tedesco del 20 dicembre 1955 – Progetto Radici) scrive: „L’obiettivo della temporaneità̀ della permanenza in Germania dei “Gastarbeiter”, in questo periodo, è palesemente quello di disincentivare lo stabilizzarsi dei lavoratori italiani sul territorio germanico ed evitare di conseguenza un incremento della comunità̀ italiana attraverso possibili ricongiungimenti familiari. Si tratta di un’emigrazione italiana che viene definita di tipo “fordista”, nella quale cioè̀ prevale una concezione dell’immigrazione funzionalista, strettamente connessa ai fabbisogni congiunturali di manodopera.”

E da qui scaturisce il sentimento di tristezza, almeno quello mio personale, di fronte a questo settantesimo anniversario. Non si può festeggiare e celebrare un trattato che ha incoraggiato l’abbandono della propria terra, a scapito della fascia più debole della società italiana.

E se questa “emigrazione di massa studiata a tavolino” non è finita in dramma collettivo, lo si deve alla Chiesa cattolica da un lato e ai Sindacati dei lavoratori tedeschi dall’altro. Furono i sindacati tedeschi a dare una prima dignità ai lavoratori italiani, definendoli “Kollegen” e non più “Gastarbeiter”, soprattutto quando li accettarono alle urne per le elezioni dei Consigli di fabbrica, indipendentemente dalla nazionalità di provenienza. Ora l’emigrato si definiva come lavoratore tra i lavoratori.

I datori di lavoro tedeschi considerarono anche questo. Con L’accordo italo-tedesco del 20 dicembre 1955,“Anwerbevertrag“, la Germania imponeva, infatti, il principio della rotazione, negando fino all’ultimo di essere un Paese di immigrazione “Einwanderungsland”, mentre l’Italia cedeva all’osceno baratto “uomini per merci agevolate”, camuffato da trattato a favore di un’emigrazione “regolata e protetta” e in nome di una “Realpolitik” tanto necessaria quanto cinica.

Quel trattato non ha nulla da spartire con l’integrazione italiana in Germania.

Quella integrazione se la sono conquistata uomini e donne emigrati sul posto di lavoro, nel vicinato, a scuola solo ed esclusivamente grazie a infiniti sacrifici e alla indomabile volontà di dare una vita dignitosa ai propri figli.

Non c’è niente da festeggiare, non c’è niente da ringraziare ma tanto da riflettere, per esempio, su quale sia oggi la posizione dello Stato italiano nei confronti di oltre sette milioni d’Italiani sparsi per il mondo.

I figli dei figli dei lavoratori del ’55 hanno perso il riconoscimento automatico della cittadinanza italiana. I corsi di lingua e cultura italiana ai figli degli emigrati sono, di fatto, aboliti, i servizi consolari azzoppati dalla spending review -e non si sono mai più ripresi- con una brutale digitalizzazione che mortifica gli anziani, proprio quelli che nel ’55 furono spediti in Germania.

Eravamo scomoda zavorra per l’Italia di allora? Forse lo siamo ancora? Domande polemiche? Sì! A volte bisogna anche esagerare per ottenere ascolto in una pericolosa tendenza alla rimozione di tutto quello che fu alla base dell’emigrazione. Fa male sentire che i propri nonni in Germania hanno anche dormito nelle baracche con i pidocchi, ma negare la loro storia significa anche negare la loro forza di volontà.

Per quanto mi riguarda, faccio ogni sforzo per non dimenticare la faccia di mio padre, morto a cinquantanove anni appena finito il turno di notte in una fabbrica tedesca.

Questa è la mia cicatrice in pieno volto che mi brucia ogni volta che si alzano i calici, brindando all’emigrazione con tarallucci e champagne.