Un problema che ci ha sempre interrogato è la tesi di Benedetto Croce secondo cui Giambattista Vico fosse stato un severo contraddittore di Cartesio perché sarebbe stato un freddo e disumano lettore degli storici illuministi. Scriveva invero il Croce che l’analisi cartesiana, fondata sulla Ragione e sulla raffigurazione della realtà con formule matematiche, non sarebbe cioè veramente stata in grado di conoscere una realtà storica al di fuori dell’Uomo stesso, lettura sintetizzata dal rigetto della massima Vichiana verum ipsum factum, cioè il vero é solo ciò che è attribuibile all’uomo. E‘ dunque la sua produzione stessa, il suo fare, dove l’uomo è implicato come attore e vittima.

Di qui, l’esclusione – superficiale forse, ma coerente allo spirito illuminista – delle passioni, della fantasie e del sentimento, quali motivazioni uniche dell’azione storica. Ecco perché Croce riscoprì Vico, il cui paradigma storicista lo rendeva precursore della filosofia contemporanea e di lui stesso, salvo che il Vico credeva in un ruolo trascinante della Storia stessa da parte della Provvidenza Divina, mentre Croce puntava sull’Immanenza della Storia. In verità l’atmosfera culturale del ‚700, di chiara derivazione Illuminista sembrava limitata all’empirismo Baconiano, al sensismo Lockiano, alla fisica di Newton, tanto che tali interpretazioni sembravano negare i romanzi storici perché soltanto basati sulla natura e sull’anima umana. Infatti in Francia tali opere venivano pubblicate, dietro l’influsso dei Gesuiti critici dei razionalisti libertini molto lontani dal cattolicesimo di Pascal e di Bousset.

Del resto, se ci si poneva di fronte allo storico Louis – Sébastien de Tillemont, autore di una Storia dell’impero romano (1690) in 6 volumi, si leggeva una mera storia antiquaria, di natura meramente cronicista e si persisteva in una visione meramente meccanicista priva di partecipazione umana al divenire della Storia. Ecco perché nel contempo di Croce, il neokantiano Ernest Cassirer, di fronte alla ferratissima interpretazione degli storici romantici di Ranke e Mommsen, riapriva il discorso creativo, riammesso nella critica illuminista presente in un passo della sua Filosofia dell’Illuminismo del 1932.

Era citato uno Storico doppiamente eretico, sia perché negava alcun rilievo alla Provvidenza Cristiana, sia perché concedeva all’Uomo la capacità reale di penetrare il mondo ed il suo divenire. Perseguiva cioé un metodo messo in pratica da un illuminista verace, Edward Gibbon, guarda caso lettore di Voltaire, Bayle e Montesquieu, anime incarnanti della filosofia illuminista.

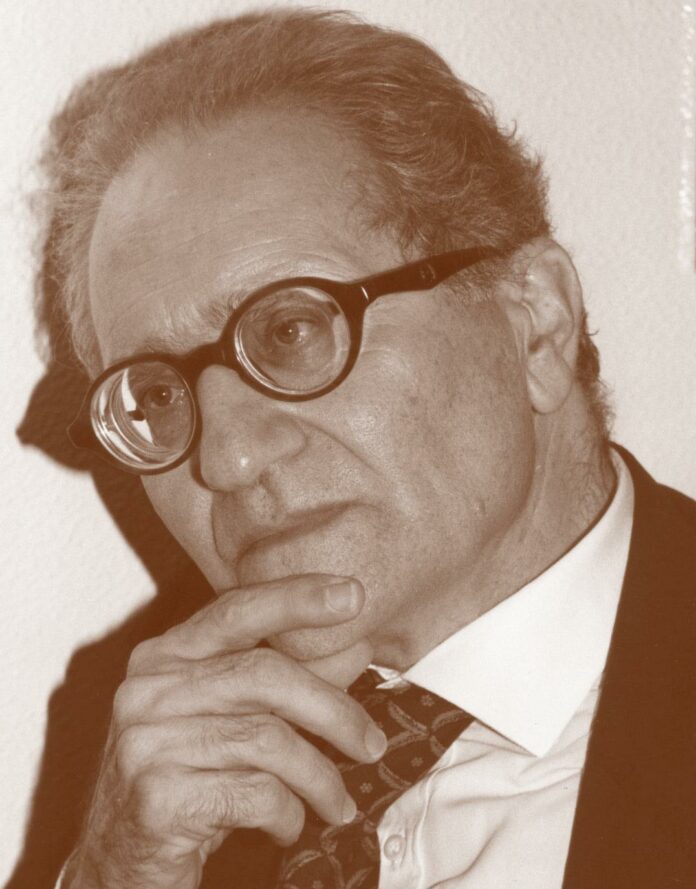

A dimostrare il filo rosso che legava la conoscenza storica critica al pensiero formale illuminista, sarà il nostro Giuseppe Giarrizzo che nel 1954 sdoganava Gibbon da un peculiare isolamento critico dovuto alla sua metodologia Vichiana razionalista, che non escludeva affatto il ruolo dell’Uomo nella ricerca storica – per esempio nel caso dell’epica opera The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776-1788) – da lui del tutto svincolata dai preconcetti dogmatici della politica assolutista e religiosa cristiana, specialmente cristiano-protestante o cristiano cattolica di ortodossia gallicana (ma anche va ricordato il teologo inglese antilluminista William Warburton che difese la Rivelazione cristiana del naturalismo deista di Locke e Hume).

Il pregio della ricerca di Giarrizzo su Gibbon – premiata come opera prima col Viareggio del 1954 per il suo primo saggio storico intitolato Edward Gibbon e la cultura europea, a cura dell’Istituto Italiano per gli studi storici di Napoli – fu quello di avere individuato una particolare caratteristica dell’indagine storica dello studioso inglese, cioè di mediare fra le tendenze veteroconservatrici della conoscenza storica fondata sulla Metafisica filoreligiosa; e la tensione matematizzante, regolativa della dinamica storica con riga e compasso che D’Alembert, Montesquieu e Bayle avevano inagurato (vd. del D’Alembert Il discorso preliminare all’enciclopedia, Fabbri editori, tradotto da M. Renzoni, Milano, 1996). In altre parole, seguire la visione del Vico o quella puramente illuminista dove la storia è un germoglio della mera cronologia e della geografia (come volevano D’Alembert e Montesquieu)?

Giarrizzo, invece vedeva in Gibbon un ricercatore che se non abbandona la Ragione, però gli affianca un maggiore rispetto della tradizione, una attenzione all’utilità, una diffidenza dal radicalismo conseguenziale, insomma una ricerca più ampia della realtà complessa, respingendo sempre la tendenza a dare risposte semplici a realtà complesse, un metodo che oggi tende a riaffiorare nel pensiero sociologico di Edgar Morin (vd. la sua Sfida della complessità, ed. le lettere, 2017). Come arrivare allora alla effettiva comprensione della Storia? Giarrizzo, prendendo spunto dal predetto metodo neostoricistico di Ernst Cassirer, inizia a indagare la formazione intellettuale dello scrittore Gibbon, la cui decadenza e caduta dell’impero romano chiude in modo esemplare la formale letteratura storica del ‚700 illuminista. Ecco, allora il suo viaggio in Italia nel 1764.

Fonte essenziale ne sono I diari, che l’amico conte di Sheffield John Holroyd, raccolse insieme alle lettere da Roma insieme alle sue sparse memorie, che apparve solo nel 1900, ma per decenni nei cassetti di famiglia. Opera completa che Giarrizzo cita più volte nella sua ricostruzione. Per esempio, ricorda come da giovane girasse fra le rovine di Roma, fra il Foro ed il Campidoglio. Non era bello come il quasi contemporaneo Goethe, che invece sembrava alle ragazze ciociare un Apollo, quanto un Vulcano potesse assomigliare al giovane Edward. Era però di occhi acuti e di rara presenza per la solitudine del luogo. Improvvisamente, un corteo di francescani salmodiando gli sbarrò la strada, passando sulle vestigia del tempio di Giove capitolino. Un’idea allora lo fulminò: il Cristianesimo come un manto sacrale che copriva la grandezza di Roma.

Di qui, come dirà nel 1784, si avrà la caduta dell’Impero come una successione di un Potere all’altro. La presa di coscienza di quella epocale sostituzione era però già maturata nelle esperienze di gioventù, come dirà nei Diari predetti. Sballottato da una casa all’altra per la morte della madre e per il fallimento del padre, divenuto un povero commerciante, fu sotto l’ala del nonno e degli zii a loro volta piccoli borghesi vicini alle idee di Hume. Imparò il latino, lesse Fedro e Cornelio Nepote, poi l’Eneide, l’Omero in inglese ed infine Ovidio, il suo autore preferito. Poi una serie di storici, da Erodoto a Machiavelli, fino ad andare ad Oxford, dove capì subito come il clero protestante avesse la primazia nella Pubblica Istruzione. Prevaleva cioè la massima tradizione cristiana ed il rifiuto della mitologia greca ed egiziana, che invece lo affascinavano. I miracoli lo interessavano non tanto per il loro valore agiografico,quanto per il loro valore storico. Anzi, dimostrò interesse per la fede cattolica, tanto da riuscire a leggere gli scritti di Bousset e ad aderire di nascosto al Cattolicesimo.

Poi lesse anche Voltaire, Locke e perfino il napoletano Giannone. Autori che gli rinforzarono la sua tesi che la caduta di Roma ed il Medioevo italiano fossero stati la rovina più profonda operata dalla Chiesa Romana di Costantino. Visitò la Sorbona di Parigi, conobbe Voltaire e meditò con Montesquieu, ma anche apprezzò la Repubblica di Berna. Amò senza essere ricambiato, ma la visitò spesso da sposata a Losanna, Suzanne Curchod, moglie del banchiere Jacques Necker, genitori di Madame de Staël, che lo frequentò così da ragazza e che sicuramente la influenzò politicamente.

L’insieme di questi fattori di crescita, fanno dire a Giarrizzo che Gibbon era un anticipatore dello Storicismo di Ranke e Mommsen, perché le non poche volte in cui criticò le conclusioni di Voltaire, non erano frutto di sarcastica derisione, quanto di nostalgica attenzione alla volubilità dei protagonisti coinvolti negli eventi. Perciò l’anarchia politica romana nel periodo imperiale, il lusso raffinato, la debolezza dei costumi, la domanda di pace che rallentava la ripresa della guerra con i Parti ed i Germani; spinsero l’accettazione del Cristianesimo come fonte inarrestabile della decadenza e della fine dell’Impero.

Di più: Giarrizzo sottolineava il livore di Gibbon contro le Università di Oxford e Cambridge, che erano pervase di conformismo conservatore e di obbedienza alla Corona: erano state invase da una oscura aurea di scienza barbara e falsa… dove non si faceva che impartire un’educazione di preti ….dove il loro Governo rimaneva ancora in mano al clero … dove la filosofia tomista era monopolio indisturbato ….. dove i nuovi progressi delle Scienze erano accolti a condizione delle corporazioni culturali governative … dove il timore di innovazioni e la paura di mutamenti garantivano profitti e prebende ai docenti universitari ...Nondimeno, Giarrizzo sottolineava che il messaggio illuminista di Gibbon riguardava una critica esiziale al Cristianesimo romano: avere distrutto la mite indifferenza religiosa dell’antichità e la maggior parte delle altre virtù laiche… Sciagura storica questa, che aveva prodotto un Medio Evo negativo che non voleva cessare nelle università anglosassoni.

Un sensismo ed un razionalismo strettamente proprio del filosofo francese dell‘Esprit de Lois. Ma qui Gibbon si fermava e ritornava all’amato Bayle ed allo scetticismo moderato di Hume, il suo vero maestro di conoscenza della Storia. Infatti spicca la critica al concetto di causa unilaterale nella ricerca storica: per esempio, il Cristianesimo come solo motore della caduta dell’Impero, non era la mera premessa teorica di un’ideologia, od una prassi emergente che unicamente poteva scalzare l’indifferenza religiosa a Roma. Occorreva invece ritrovare le convinzioni nuove che per conto loro fermentavano la Società romana, cioè le libertà politiche ed economiche, i cc.dd. futuri diritti civili, che penetravano a poco a poco in quel mondo esposto a valori alternativi, spesso provenienti dall’Oriente mediterraneo.

Operazione che Gibbon pose in essere coi dati già a sua disposizione, derivati spesso dalle fonti letterarie ed archeologiche che venivano rinvenute dalle scoperte di Winckelmann e dalle note di viaggiatori nel sud dell’Italia come Goethe. Una considerazione che rivaluta oggi l’analisi plurima delle fonti storiche, ma che già a fine ‚800 venne confermata dal positivismo storico, non lontano dall’empirismo inglese di Gibbon. Questo ci pare il merito di Giarrizzo e solo per questa scoperta tecnica presente, ci è parso opportuno onorare lo storico siciliano.