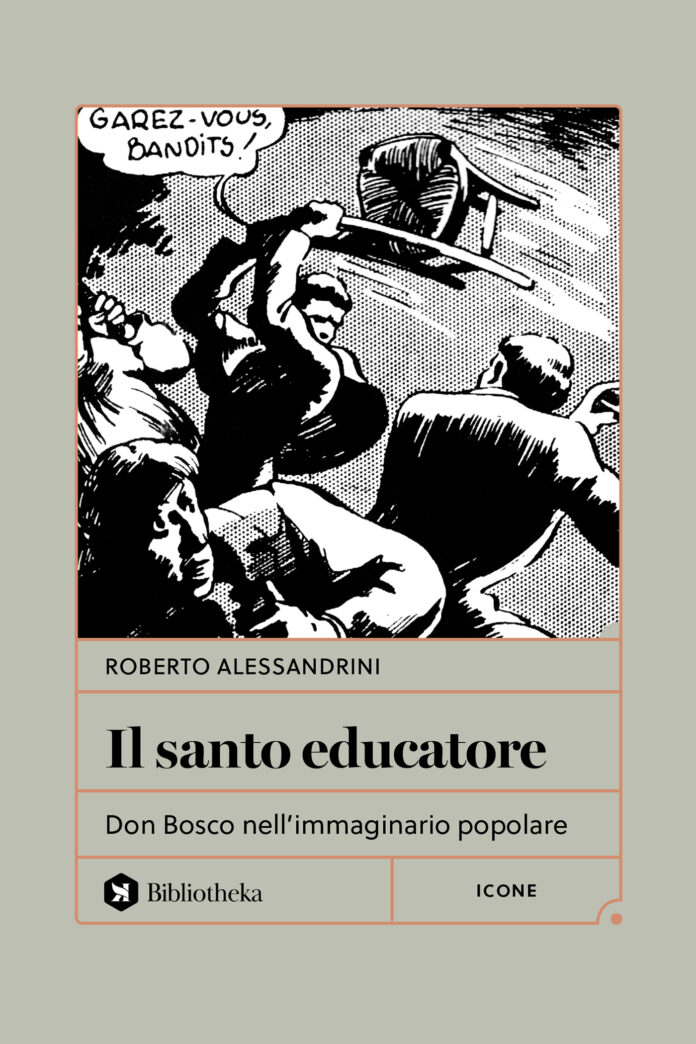

Don Bosco nell’immaginario popolare tra foto, dipinti e un fumetto bestseller

L’immagine che abbiamo di San Giovanni Bosco, il „santo educatore“, non è frutto del caso, ma di un processo ben definito che si è consolidato tra la fine degli anni Venti e Quaranta del Novecento. Un’iconografia potente, diffusa capillarmente e arrivata fino ai giorni nostri grazie a un sapiente mix di mezzi, dalla fotografia ai dipinti, dalle immaginette alle figurine Liebig, fino a un vero e proprio fumetto bestseller. Di questo affascinante percorso si occupa „Il santo educatore. Don Bosco nell’immaginario popolare“, il nuovo libro di Roberto Alessandrini, docente di Antropologia culturale. Un volume (Bibliotheka, 120 pagine, 15 euro) che indaga come la beatificazione (1929) e la successiva canonizzazione (1934) abbiano dato il via alla selezione e riproduzione di una specifica immagine del santo, veicolata attraverso canali popolari. Abbiamo incontrato l’autore per farci raccontare i meccanismi che hanno trasformato una figura storica in un’icona di massa.

Potrebbe approfondire il significato delle figurine Liebig come forma di „edutainment ante litteram“ e il loro ruolo nel plasmare l’immagine popolare di Don Bosco?

Le figurine nascono negli anni Sessanta dell’800 come strumento di persuasione all’acquisto di prodotti (estratti di carne, cioccolata, articoli per l’igiene) e fanno leva sull’interesse e la curiosità dei ragazzi. Ben presto, tuttavia, appassionano anche gli adulti, divenendo un passatempo che intreccia apprendimento e diletto. L’esiguo numero di figurine previste per ogni serie costringe a uno sforzo di selezione. Per Don Bosco la scelta ricade sul profilo educativo del sacerdote piemontese e sulle sue più felici intuizioni in un’epoca di profonde trasformazioni che vede le donne, i giovani e gli operai acquisire un crescente ruolo sociale e divenire i destinatari di nuovi modelli di santità e di devozione.

In che modo la biografia di Don Bosco di Jijé ha rivoluzionato la rappresentazione dei santi nei fumetti, e quale impatto ha avuto sulla sopravvivenza della casa editrice Dupuis durante gli anni della guerra?

Sorprende vedere un santo con una pistola in mano o mentre agita in aria una sedia per difendersi dai banditi, compie acrobazie da funambolo, lava i piatti, gioca con i ragazzi. Eppure questo accade nella biografia di Jijé, che alterna evocazioni storiche, suspense e umorismo, dando vita alla figura di un moderno eroe popolare cristiano. Il risultato è un’opera di grande successo che contribuisce alla sopravvivenza della casa editrice belga Dupuis negli anni della seconda guerra.

La sua analisi evidenzia l’evoluzione dell’immagine di Don Bosco dalle fotografie ai dipinti e alle figurine. Cosa rivela questa trasformazione sulla natura mutevole della devozione popolare e sul ruolo dei media nella costruzione della santità?

È un gioco di continui rinvii. Una fotografia scattata a Don Bosco negli anni Ottanta dell’800 viene trasformata in un dipinto, che a sua volta viene fotografato e influenza una serie di figurine, un fumetto e persino la produzione filatelica. È un processo selettivo che “produce” l’icona di Don Bosco, la sua immagine più nota.

Come ha influenzato il contesto sociale e politico dell’Italia del secondo dopoguerra la ricezione e l’interpretazione dell’immagine di Don Bosco nelle figurine Liebig?

Nell’Italia ancora contadina che dopo la guerra deve affrontare una faticosa ricostruzione materiale e civile, la figura di un santo che si prende cura degli orfani, dei giovani, degli apprendisti, dei garzoni e insegna loro un mestiere assume immediatamente un valore di grande attualità e di esplicita, popolare eloquenza.

Lei discute la „teologia dei semplici“ in relazione alle figurine Liebig. Può approfondire come queste immagini abbiano trasmesso idee religiose complesse a un pubblico popolare?

Le immagini hanno la capacità di comunicare in modo diretto emozioni, sentimenti, valori. Al successo dell’opera di Jijé e al suo valore educativo gli stessi salesiani hanno persino attribuito “un certo numero di vocazioni”.

Cosa ha motivato Jijé a rivisitare e ridisegnare il suo fumetto su Don Bosco, e come differiva la seconda versione dalla prima in termini di stile e narrazione?

Alla fine degli anni Quaranta le innovazioni tipografiche rendono inservibili le vecchie tavole. Il successo della biografia di Don Bosco spinge quindi Jijé a ridisegnare completamente la storia. L’artista si reca in Piemonte, osserva i volti, coglie le caratteristiche del paesaggio e rivisita completamente l’opera. Nasce così la seconda versione, pubblicata sul settimanale Le Moustique tra il 1949 e il 1950. È un nuovo successo, persino superiore ai precedenti.

In che misura il background personale di Jijé e l’influenza della „Scuola di Marcinelle“ hanno plasmato la sua rappresentazione di Don Bosco e i temi più ampi nei suoi fumetti?

La biografia a fumetti di Don Bosco si inquadra nel contesto della cosiddetta “scuola franco-belga”, che annovera Hergé e Jijé tra i fondatori. L’espressione designa l’insieme della produzione francofona, in opposizione ai comics americani e ai manga giapponesi, e rinvia a uno stile che si sviluppa a partire dagli anni Trenta in Belgio, dove la Chiesa esercita di fatto un monopolio sulla stampa infantile. L’orientamento è per un tratto chiaro, essenziale, pulito, privo di ombre, di segni inutili o in eccesso.

Come ha influito il contesto storico del Belgio durante la Seconda Guerra Mondiale, con l’occupazione tedesca e la complessa situazione politica, sulla produzione e la ricezione del fumetto di Jijé su Don Bosco?

Il Belgio viene invaso dalla Germania il 10 maggio 1940. Sette giorni dopo, la Wehrmacht occupa Bruxelles e Lovanio e il 28 di quello stesso mese re Leopoldo III firma una resa frettolosa e incondizionata. Non è il contesto ideale per occuparsi di fumetti. Eppure René Matthews, genero dell’editore Dupuis di Marcinelle, intende realizzare una biografia di Don Bosco. L’occasione è il cinquantesimo anniversario della prima fondazione salesiana in Belgio, l’Orphelinat Saint-Jean Berchmans a Liegi.

Quali fonti e riferimenti ha utilizzato Jijé per creare la sua biografia di Don Bosco, e come ha bilanciato l’accuratezza storica con le esigenze della narrazione nel formato del fumetto?

Nella prima versione, l’autore crea una succinta sequenza visiva la cui fonte principale potrebbe essere un’opera edita nel 1929 a Tournai, scritta dal salesiano Albert Prin, autore di numerose opere sul sacerdote piemontese e i suoi discepoli, volumi facilmente disponibili in tutte le “case salesiane” e nelle librerie cattoliche del Belgio negli anni in cui Jijé si appresta a disegnare la storia.

Nel suo lavoro, lei menziona la capacità di Don Bosco di adattarsi e persino anticipare i cambiamenti sociali. Come si riflette questa qualità nelle figurine Liebig e nel fumetto di Jijé?

Se gli eroi dei fumetti sono inizialmente borghesi ridicoli o bambini terribili, negli anni Trenta si affaccia sulla scena la figura dell’avventuriero atletico e virile, astuto e senza paura, che mette le sue qualità al servizio dell’ordine, della giustizia e del bene. Don Bosco non sfugge a questo schema e, grazie alla matita di Jijé, diviene un moderno eroe popolare cristiano, innovatore, ottimista, antiborghese, che mostra il cammino per realizzare nuove organizzazioni sociali in sintonia con nuove visioni ideali. Anche la serie della Liebig mette in rilievo il profilo educativo di Don Bosco e le sue più felici intuizioni: oratori festivi, scuole serali, professionali e agrarie, collegi e missioni salesiane.

Il testo discute il rapporto in evoluzione tra la Chiesa e la cultura popolare. In che modo gli esempi dell’iconografia di Don Bosco contribuiscono a questa discussione?

Direi nel mettere in luce il percorso di selezione che trasforma un’immagine fotografica in un’icona riconosciuta universalmente attraverso una serie di passaggi: dalla fotografia alla pittura, dalla pittura alla fotografia nella direzione della figurina e del fumetto.

Come contribuisce il suo lavoro a una più ampia comprensione dell’intersezione tra iconografia religiosa, cultura popolare e storia dei media?

Mi interessa la dimensione antropologica delle immagini e il modo in cui vengono utilizzate in chiave educativa e di pedagogia religiosa.

Quali sono state le principali sfide nella ricerca e nella scrittura sulla rappresentazione visiva di una figura religiosa attraverso diversi media e periodi storici?

La ricostruzione dei contesti. Per esempio, cercare di capire perché, negli anni Quaranta del ‘900, si intrecciano anniversari e coincidenze che contribuiscono alla definizione dell’iconografia di Don Bosco.

Cosa spera che i lettori traggano dalla sua analisi dell’immagine di Don Bosco nelle figurine Liebig e nei fumetti di Jijé?

Mi auguro il senso della complessità che accompagna anche le espressioni più semplici della cultura popolare.