Riflessioni su un secolo di mutamenti intellettuali, ideologici e di spirito nella storia

È noto che la prima metà del ‘900 presenta un progressivo rigoglio di intellettuali democratici che mediarono le letture estremista di Marx ed Engels, diffuse fra il 1873 ed il 1896, quando la c.d. Grande depressione economica del continente Europeo – connesse alla guerra Civile americana ed alle guerre di Napoleone III e della Germania di Bismarck – sembrò il dare fiato al contesto di un’imminente rivoluzione proletaria.

Come si dimostrò dall’ultimo decennio dell’800, le scoperte tecniche e dell’elettricità, ma anche lo sviluppo delle ferrovie e della navigazione a motore e la scoperta delle vaccinazioni; fanno dire al massimo storico dell’epoca – il tedesco Werner Sombart – che la ripresa economica di fine secolo e dei primi del ‘900 aveva raffreddato le relazioni sociali fra borghesi e proletariato dopo i sommovimenti del 1892 e del 1899 in tutta Europa. Il caso del reciproco riconoscimento e di non poche alleanze parlamentari fra liberali e socialisti sia nell’Italia giolittiana che nella Francia repubblicana col governo radicaldemocratico di Poincaré, diedero i primi segni di un robusto sviluppo economico a sostegno della crescita industriale che presupponeva il miglioramento della classe operaia.

Insomma, già il giovane Croce nei suo primi saggi del 1895 instaurò un legame ideologico con il pensiero critico dello Spencer che aveva favorito una equipollenza materialista fra Spirito e Materia, fra Scienza e Natura. Era divenuto pacifico che la meccanicità della natura aveva attratto la filosofia della storia verso una passività oggettiva senza alcuna speranza di rottura della marcia della classe lavorativa inesorabilmente destinataria della guida della società al posto della borghesia. Solo che l’unico ostacolo sembrava un peculiare cammino rivolto a modifiche lente di un disegno già tracciato dalla storia. Sociologismo storico dunque che Croce – ma anche Sorel e Weber – respingeva in nome dei valori dello spirito, visto come il vero motore della storia mai però slegata da uno scientifico sociologismo, che dimenticava il ruolo trainante dell’arte, della bellezza e del sentimento umano.

Proprio nel 1904 il filosofo napoletano parlerà di un carattere estetico della storia, la cui indagine è ben diversa dalla mera analisi scientifica, accettando sia l’importanza del metodo intensivo soggettivo nella sua analisi, ma anche echeggiando una storia in cammino spesso contrastante coi consumi sociali e col senso di massa. Un pensiero che non rompeva la grettezza del senso comune e concedeva spazio ancora alla concezione oggettivistica. Dietro a questo discorso non mancò chi ritrovò sia una evidente applicazione del pensiero del Vico – che aveva parlato di Rivelazione nella storia della Provvidenza Divina, che con la sua mano invisibile indirizzava la Ragione umana e l’idea di un Divenire Universale – che di quello del Carlyle, quando questi vide nel Rinascimento e nel Machiavelli le chiavi del passaggio del vecchio Dio alla nuova metafisica dal soggettivo, istituzionalizzata nelle forme democratiche liberal democratiche anglosassoni e francesi, che piuttosto avevano laicizzato un diritto positivo a favore del popolo. Dietro la maschera stava però un totalitarismo della maggioranza svalutativo dello Spirito della Nazione.

Invece, la rivalutazione del Medioevo, dove la Provvidenza Divina era intesa unica salvaguardia del mondo perché metteva lo spirito al di sopra delle realtà materiali, impotenti contro i mali della società; piacque ai tanti intellettuali che si opponevano alla mentalità conformista che credevano nella scienza moderna manipolatrice della Natura. Piuttosto rendevano l’Uomo più schiavo, ora non più del Papa o dell’Imperatore, ma delle macchine, nonché dei manovratori del vapore, quella classe dirigente borghese che dietro la Ragione continuava a considerare il popolo e la Nazione una massa più o meno simile ad un gregge da custodire e sfruttare. Nietzsche e Prezzolini lo andavano predicando, mentre il giovane critico letterario Giuseppe Antonio Borgese, seguendo lo spirito artistico di D’annunzio, proclamava che il mondo del ‘900 era espressionista, cioè idealista in filosofia, aristocratico nell’arte, individualista ed ateo nella realtà quotidiana.

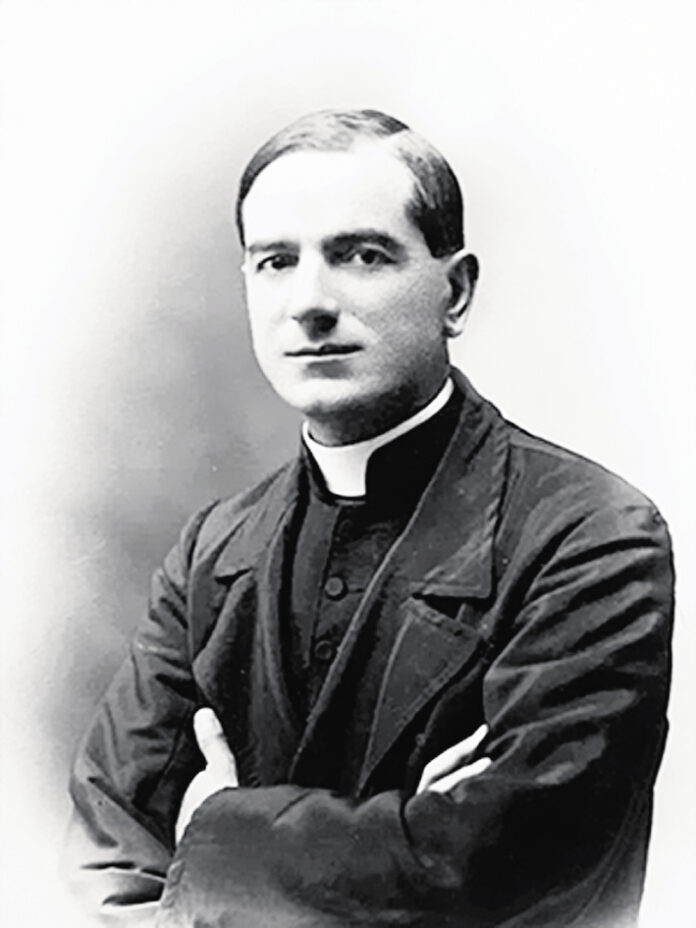

Essere una minoranza non spaventava quella classe di intellettuali, ormai prossima a transitare nelle fila del trasformismo politico, nel revisionismo marxista, nel conformismo cristiano, dove l’etica dell’Io preluderà al pensiero unico nazifascista e alla concezione razzista e populista delle masse che devono credere, obbedire e combattere, sterminate nelle trincee della prima guerra mondiale, nei lager della Seconda Guerra Mondiale e nel tremendo boato nucleare di Hiroshima. Uno dei pochi studiosi che previde i terribili rischi di questa rinascita ambigua dello Spiritualismo, ma anche accanitamente critico del materialismo positivista di inizio secolo, fu un sacerdote cattolico che è stato recentemente riabilitato dal pensiero filosofico della storia di area cattolica, proprio quando spirano venti di guerra mondiali ispirati da una malcelata tentazione iperspiritualista antioccidentale, eccessivamente motivata per giustificare l’invasione progressiva di nazioni limitrofe alla Federazione Russa. Operazione che Napoleone intraprese indossando la maschera del rivoluzionario, ma che in realtà nascondeva la pretesa imperialista della sua classe dirigente. Scrive Giordano Bruno Guerri nella biografia su Ernesto Buonaiuti (stampata dall’editrice La Nave di Teseo col titolo Eretico o santo. Ernesto Buonaiuti, il prete scomunicato che ispira Papa Francesco, 2° edizione, 2023) che la posizione paleoliberale di Croce – ma anche dei giovani Papini e Prezzolini – andava rigettata perché la loro contemplazione artistica ed il pensiero filosofico e morale investiva anche il mondo religioso, un mondo umano ed un mondo spirituale inteso prettamente misticheggiante.

Il Buonaiuti invece iniziava la sua lotta di rinnovamento religioso e cristiano credendo che la religiosità fosse popolare, una coscienza verso un vita di speranza, un’attesa impaziente di una fine del mondo dove chi ora si esalta sarà umiliato e dove il povero non solo di spirito entrerà nel regno dei cieli. Dunque una metafisica della realizzazione del futuro, non un annullamento del reale nel trascendente, vale a dire la fusione fra reale ed ideale, come se la speranza cristiana sia già presente nella storia. In altri termini, la nuova e moderna religione cristiana sarebbe stata un attesa della grazia divina che soffia nel vento della storia, anche al di là della volontà dell’uomo. Non una volontà che dal Divino scende sull’uomo e lo rende salvo nella misura in cui spera in Dio. Una relazione circolare che si tramuta in un intervento provvidenziale che rompe i muri della Ragione per riacquisire l’originale domanda di salvezza di ciascuno e di tutti.

Non è un caso che il percorso intellettuale teologico del Buonaiuti rilegga S. Agostino, lo gnosticismo, San Paolo, San Girolamo, fino all’opera che ne svela l’intima convinzione, quel Lutero, che lo qualifica principale riformatore, proprio perché tentato dalla disperazione. Infatti, il nostro teologo considerava la sua fuga dalla Chiesa anche per riconquistare la fiducia del Padre e riprendersi quella grazia donata e poi perduta. Altrimenti, la disciplina retributiva delle opere in Salvezza altro non era che un corrispettivo individuale che falsamente copriva la distanza fra l’Infinito Cielo ed il finito Mondo.

Certamente, la domanda di democrazia che dal basso saliva al cielo fondata sulla Grazia e sulla scrittura non poteva passare inosservata in un’epoca di anticlericalismo materialista che proveniva dalla destra crociana e dalla sinistra socialista impregnata di scientismo sociologico. E quando Papa Pio X con l’enciclica Pascendi Dominici Gregis dell’8 settembre 1907, bollò questo solitario, quanto innovativo messaggio al punto di proclamare le radici protestanti nel Modernismo di Buonaiuti, privandolo della Cattedra; la vita di Ernesto divenne quella di un Pellegrino. Passato ai margini della Chiesa, sferzato da Gentile e dalla emergente classe dirigente del Fascismo; trovò solo in Gramsci un inusuale alleato che lo paragonò ad Erasmo da Rotterdam. E nel 1923, a Fascismo imperante col tacito accordo della Chiesa Romana, già pronta al futuro Concordato; veniva pubblicato un saggio su un altro Padre della Chiesa moderna, vale a dire Gioacchino da Fiore. In quell’anno ormai Buonaiuti, ridotto allo stato laicale, è dimissionato da ogni scuola di ordine e grado per l’insegnamento della Religione, ma rimaneva un docente laico di storia e filosofia.

Lo sarà per poco ancora: scomunicato nel 1925, preso di mira dai Gesuiti fin dal 1906, lo si vedeva girovagare a villa Borghese in abito scuro, pregando e riflettendo sulla sua vita. Il governo fascista, dopo la scomunica – proprio per mandato di Mussolini pronto al negoziato con la Chiesa romana – lo estrometterà dell’insegnamento laico nel 1931, quando, come altri 11 accademici, rinunziò a giurare fedeltà al Fascismo, egli che già nel 1929 per effetto di una clausola ad hoc era stato già licenziato dall’insegnamento religioso. L’essere inviso al Papa ed al nuovo Imperatore, lo caricò intellettualmente a rivedere quel Gioacchino da Fiore che da giovane aveva rispolverato nei suoi studi storici.

Ora, nel 1923 quella sua prima indagine si trasformò in un’autentica confessione di Fede vissuta. Le analoghe vicissitudini del monaco calabrese, come lui nel mirino dei due Soli della storia medievale, esaltarono il suo misticismo profetico e la sua attesa fervente del Regno, trasformando quel millenarismo apocalittico in una presenza concreta. Era in lui maturata la necessità di mediare nella vita quotidiana la domanda di rinascita dell’omo faber – la sua libertà creativa – con quella ideologia socialista che stava formandosi in terre lontane e che un certo Berdjaev poneva ora al centro della nuova fede ortodossa. Un testo di quel filosofo esule in Francia perché contrario al regime autoritario bolscevico – Nuovo Medioevo dello stesso 1923 – lo inquietava positivamente. In quel saggio scritto in francese, Berdjaev inneggiava ad una nuova età, quella dello Spirito Santo liberatore di quei due Soli che avevano oppresso il mondo. Di Berdjaev Ernesto aveva trovato sulla rivista internazionale Coenobium l’afflato esistenziale, ma anche un fratello credente in Dio, perché come lui si sentiva rinvigorito dalla Fede che lo riscattava qui ed ora. Solo con lo scatenamento dall’uomo fascista stesso, si poteva essere certi di ascendere a Dio già in questo mondo. Il pellegrino di Roma ha visto così Dio. E da ora, fino al 20.4.1946, data della sua morte, il duro cammino di liberazione si è avviato per tutti, lasciando in lui un testimone di fede indimenticabile.