Fra Illuminismo, Romanticismo e Decadentismo

La recente pubblicazione del n. 4 del 2020 della rivista “Humanitas”, dedicata alle “metamorfosi dell’anima bella“, dalla ”età di Goethe al Nazismo” e la quasi contemporanea improvvisa morte della poetessa Vivetta Valacca – nota per aver promosso in Italia la figura del poeta di lingua tedesca Dieter Schlesak più volte candidato al Nobel – hanno riaperto un tema di preminenza eccezionale per la cultura tedesca, visto che Schiller, Goethe e Hegel lo hanno posto a fondamento del loro pensiero filosofico. Esaminiamo per brevità lo schema goethiano, che nella centralità di pensiero, deborderà in letteratura, influenzando Dostoevskij e buona parte gli scrittori del ‘900, fino a trovare non solo in Marie Luise Kaschnitz e proprio in Vivetta Valacca le ultime più valide voci che ancora la perseguono. Vediamo allora come la ricostruzione di questa figura letteraria riemergerà in Goethe non appena si insedierà a Weimar e comincerà a dialogare con la sua musa Charlotte von Stein (1783). La maturazione di Goethe derivava da alcuni eventi letterari che lo ponevano a pensare una nuova figura di donna ideale, la futura sua Ifigenia, cioè il poema “Musarion” di Wieland (1768) e “L’Alceste”, opera lirica di Gluck (1767), che optarono per una chiara filosofia favorevole alla Grazia divina che avrebbe conferito alla donna un’anima delicata atta a vivere nel mondo moderando anima e sensi, compatendo con l’umanità in forma non più divina, ma ribadendo come il mito pagano fosse rivissuto nella pietas cristiana, cioè il passaggio della figura femminile da vittima a eroina. Presagio non solo della “Ifigenia”, non solo della “Maria Stuarda” schilleriana, ma anche del “Faust”, che abbandonerà ogni dubbio iniziale per adire a un sentimento cristiano fondato sulla realtà. Infatti, l’inno “Das Göttliche” (il Divino) del 1783 è la risposta che il Vate di Weimar oppose ai vecchi Deisti classici che aveva privilegiato all’epoca del suo titanismo a Strasburgo. Goethe negava il superato pietismo dell’amico scienziato Lavater, negando la fatuità del Dio onnipotente estraneo all’uomo, aderendo alla pura Natura, all’etica dell’uomo buono, ponendo l’uomo al posto di Dio, rifiutando ogni entità che non sia la Coscienza dell’uomo.

Qui Goethe matura l’altra vena, solo apparentemente materialista, inserita nella “Grenzen der Menschheit” (1783), dove ha ormai cessato la mera esaltazione di Prometeo per acquisire un forte amore per l’uomo terreno e inserito come parte centrale del mondo. Nella “Ifigenia in Tauride” la conquista della “anima bella“ dell’Uomo è oltremodo consacrata. Recita infatti la fanciulla alle fine: “la violenza e la furbizia, vanto supremo di Ulisse, saranno ormai palesate dall’anima bella di chi come Ifigenia, con la purezza di una bimba ripone fede negli uomini nobili\tornate agli antichi titani, spodestati dagli Dei Olimpici, cesserete di catturare così i teneri patti dell’uomo! E Voi uomini riapparite nella mia anima”.

Dunque, è chiara la sua filosofia posteriore agli ardori rivoluzionari dei primi anni da studente reazionario agli insegnamenti pietistici. E questa evoluzione gli fu chiara fin dalle discussioni con Herder, che gli offriva una religiosità naturale, più umana e molto meno legata alle strutture ecclesiali pietiste. Anzi, il superamento del rozzo “Sturm und Drang” gli fa dire che il Dio dei filosofi tomisti – molto simile agli Dei dell’Olimpo classico di un Winckelmann – è pura violenza e inganno; che non può essere un Dio la forza che ha in sé il male. Piuttosto è la Natura che tende al bene la sede più disinteressata alla crescita dell’Uomo. E sarà Ifigenia – ma anche nel “Faust” la povera ragazzina Margherita – a rappresentare la vera natura del mondo cui aspirare. Quasi un matriarcato a chiamare la coscienza dell’uomo, ben diverso della “Alceste” classica, propostogli proprio da Herder e che si concluderà con “l’eterno femminino”, negli ultimi versi della seconda parte del “Faust”. Una chiara sovrapposizione fra coscienza istintiva e morale dell’uomo, una “Schöne Seele” che gli farà ricordare il vecchio e sempre nuovo Spinoza e che lo porterà verso il poema allegorico in ottave “Die Geheimnisse” (1789), la mistica massonica dei Rosacroce e l’anima bella e buona di Platone. Sicuramente, nelle fredde sere di Weimar, Goethe riprese a conversare di questa figura letteraria con l’amico Schiller e con lui aprì una delle loro costanti discussioni sulla morale e sulla “Critica del Giudizio” di quel lontano professorino del nord, tale Emanuele Kant, che lo affascinava, ma che pure li divideva.

Nel 1793, lo Schiller dava alle stampe un piccolo saggio “Grazia e dignità”- dove definiva l’etica “sublime” quando si libera dalle passioni; quell’atteggiamento cioè di colui che si assoggetta alle leggi morali della Ragione, rifiutando le tendenze naturali dell’uomo.

In sintesi, l’anima bella di Schiller seguirebbe pedissequamente le Virtù, senza i tentennamenti e le cadute di Faust, laddove Arminio – altro eroe Goethiano meno noto ma nondimeno pieno di tragica drammaticità nel suo amore per Dorotea – piace comunque al futuro suocero, ricco mercante di stoffe che non pretende alcuna ricchezza dal matrimonio, pieno com’è di una statura morale inossidabile, tanto da dominare il proprio destino guardando i cavalli imbarbariti che portano la famiglia a messa in una città dove è appena arrivato, dopo essere stato aggredito da soldati mercenari in cerca di denaro. Ma la mediazione di Goethe, che dava un senso plastico di significato estetico e morale ad un tempo, non solo non dava soddisfazione a Schiller, ma addirittura convinse i giovani romantici ad accogliere la sua idea di caduta causata dallo strapotere della Natura e il conseguente stato di rassegnazione a dominarla. Quel senso di sopportazione storica del soggetto e di impossibilità della scienza e della politica di controllare i rapporti sociali si estenderà a macchia d’olio da Hölderlin a Leopardi nei primi decenni dell’800, al punto che un carattere indelebile del primo Romanticismo sarà l’attribuzione di “matrigna” alla Natura tanto amata dal Vate di Weimar e la regola degli eroi di Stendhal sarà quella della ricerca del rischio e del pericolo come lasciapassare per la salvezza. E tuttavia l’aporia protoromantica di Hugo e dello stesso Manzoni denunziava una eccessiva soggettività e infruttuosità statica della figura della “anima bella”, che non pochi pensatori avevano individuato dietro gli eroi schilleriani e che le sottolineature critiche di Goethe avevano di poco scalfito. Occorreva un’etica dell’azione nella vita umana, come Foscolo e Fichte avevano incarnato negli anni napoleonici e che Carlyle, da fido discepolo di Goethe, aveva descritto nella saga degli eroi trascinatori della storia. La reazione letteraria al senso di impotenza evidenziato fu ampia peraltro nel secondo romanticismo, fra il Congresso di Vienna del 1815 e le vicende politiche legate alla rivoluzione greca del 1821-1822, soprattutto con novelle di stile “Horror” che mutarono lo spirito originario della “bella anima“ nella “bella corporeità”, fino al Vampirismo più spinto, dando un nuovo senso al Romanticismo tedesco di seconda generazione.

E.T.A di Hoffmann – quello dei famosi “Racconti” – ci pare ora da citare, anche per spiegare codesta degenerazione. Si dovrebbe in merito ricordare alcune reminiscenze religiose sanguinolente di fine ‘700. Peraltro un punto era chiaro: la decadenza della figura dell’anima bella si era radicata nell’ultimo autore sul personaggio del vampiro al femminile, quasi parodiando l’Ifigenia di Goethe. Del resto, l’ironia di un Jean Paul in materia stava emergendo in area religiosa: qui appena va ricordato il suo “anni acerbi”, una biografia dove evidenziava il conflitto insopprimibile fra idee di grandezza e verità insopportabili vissute nella provincia con toni ironici, che faranno da guida nel ‘900 a Thomas Mann e che erodevano le corpose valutazioni idealistiche dei Dioscuri di Weimar. Fu però Hegel a dare un colpo di maglio non indifferente alla figura in esame. Reazionario un po’ in politica, ma chiaramente innovatore del pietismo protestante, il giovane Hegel non solo respingeva i languori mistici, ma propendeva al rapporto molto stretto fra idea e azione nella vita reale. Mise per primo “i piedi a terra” sul modello proprio dell’amico Schelling, estraniandosi prima dal sé per poi rientrarvi, e ricreando fra due mondi un ponte di vita, da ripetere, mediazione dopo mediazione, conflitto dopo conflitto, passo dopo passo, all’infinito del finito, come aveva preconizzato un agostiniano tardo medievale di lingua tedesca. Nicola Cusano, vissuto a Todi, nel XV secolo, ma fermatosi a Colonia all’inizio di quel secolo.”Stare in Dio, uscire nel mondo, per poi ritornare a Dio”, con la coscienza del reale, attività spesso legata al sociale e alla politica. Questo fu il suo Credo, peraltro assimilato dal VI libro “degli anni di noviziato” del “Wilhelm Meister” di Goethe, che aveva rielaborato il rigido pensiero etico del sodale Schiller. Piuttosto nella “Fenomenologia dello spirito” (1807) Hegel dedicò una notevole parte alla coscienza critica dell’Uomo, soggetta al male nel mondo, ma anche alla rinascita interiore del Sé che ottiene di volta in volta una interna regiustificazione per combattere quel male. In fondo, il “Faust primo” di Goethe e il “Karl Moor” di Schiller sempre per Hegel alzarono la loro testa contro la dura realtà, ma non vinsero.

Dove sbagliarono pur essendo nel giusto?

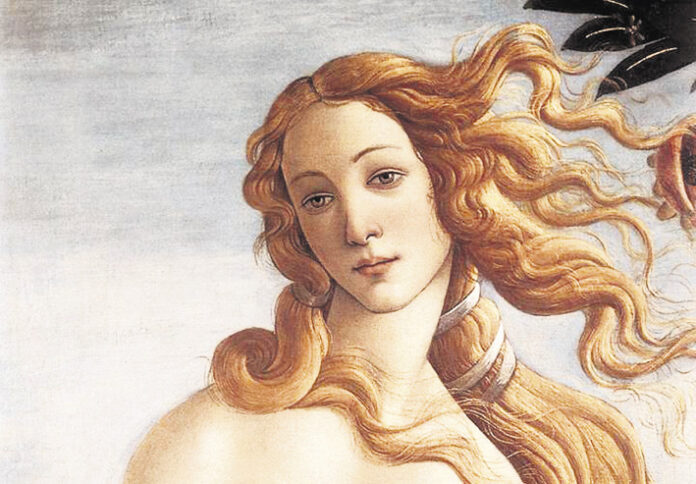

Ecco il Tribunale della Coscienza che lo spingeva a ritornare nel mondo da anima più viva. E qui sorge la censura più efficace alla nozione di “Anima bella“. Se la coscienza fosse quel “sublime modo dell’essere, perché resta infelice quindi non si pone in rottura efficace col mondo? Se fosse naturalmente incapace di andare fuori da se stessa perché auto completatasi per un “Destino che la opprime e la ingabbia”; allora saremmo sempre e comunque dei poveretti che corrono senza capire dove stare e che fare.. Non è così per Hegel: la sofferenza, la sudditanza politica ed economica, la malattia, perfino la morte, solo se si fosse cristiani fino in fondo, sarebbero vinte e la pace della Coscienza ci darebbe una salvezza eterna. Purtroppo, la certezza di una Natura immodificabile gli fa svanire ogni speranza e quindi non esisterebbe un “anima bella“, quanto e piuttosto la volontà della perseveranza e la lotta continua per un mondo da riformare. Speranza sottilmente cristiana, ma anche la cenere fumante del nostro Io, con i maestri del sospetto – Marx, Nietzsche, Freud – che Paul Ricouer ci ha indicato, al posto della finale magnanimità di Goethe e Schiller, nella rinascita neotomista del ‘900. La rinascita letteraria della figura della ”anima bella” ebbe infine un nuovo picco nel 1869, quando Fedor Dostoevskij pubblicò un romanzo, ”l’Idiota”. Da un breve dialogo ne riaprì la questione messa a tacere dalla cultura laica e positivista e volontaristica dal primo dei tre ”maestri del sospetto” or ora citati. Uno dei due personaggi alternativi al protagonista, il Principe Myskin, cioè il giovane tormentato Ippolito, gli disse: “di che cosa avete parlato? È vero Principe che una volta parlavate del fatto che la “bellezza salverà il mondo?” Io credo che idee così superficiali derivano dall’essere oggi innamorati. Si, lo è da quando lo conosco. Lo ho subito capito. E Voi, Principe, mi fate pena. Qual è questa bellezza capace di redimere un mondo così truce?” Era l’interrogativo del mondo cristiano meno compromesso con le scienze positive, lo spirito volontaristico di Schopenhauer e le leggi ferree dell’economia e della storia di Marx ed Engels. Il mondo non era in occidente più riscattabile e il russo Dostoevskij ne aveva già avuto sentore nella sua difficile vita, al punto che la morale di Schiller e l’Umanesimo classico di Goethe non gli bastavano. Il messaggio di pace e giustizia era legato allo spirito cristiano, ormai dato per spacciato dal soggettivismo laico liberale e socialista. Quindi la chiamata in soccorso della bellezza dell’arte, specialmente iconologica, nel mondo bizantino e ortodosso della Russia Cristiana. Era cioè il manifestarsi del Bene Assoluto che viene invocato, anche a discapito della forma. Un concetto che lo porta a combattere contro la società pur di salvare la propria integrità etica. Di qui, la rivalorizzazione del “brutto” e dell”inattuale, cioè quel sentimento per l’uomo non furbo, né violento, che vive di dolori del quotidiano con ampia semplicità d’animo, di cuore magnanimo, cioè il mite evangelico. Alla fine, il Principe è un povero cristiano ritornato sulla terra che si erge contro i malvagi e che perciò è come il puro francescano, acqua e sapone. Tale era per Dostoevskij la via per salvare quel mondo industrializzato e perduto, dove il conflitto di classe e l’Io freudiano non erano le uniche vie da perseguire.